Origines de l'eau à Hyères.

Notre ville en particulier et le var en général bénéficient d'un climat privilégié qui est à l'origine d'un engouement pour les populations du nord de l’Europe. Dès les années 1800 les Anglais venaient passer l'hiver dans les grands hôtels Hyérois. Depuis, la fréquentation de la région n'a cessé d'augmenter.

Mais la douceur du climat hivernal ne doit pas faire oublier les périodes récurrentes de sécheresse estivale. Phénomène classique ayant conduit, dans un passé pas très éloigné, la prise d'arrêtés préfectoraux pour limiter les usages de l'eau. ( interdiction de laver les voitures, d'arroser les jardins d'agrément etc.)

Mais la douceur du climat hivernal ne doit pas faire oublier les périodes récurrentes de sécheresse estivale. Phénomène classique ayant conduit, dans un passé pas très éloigné, la prise d'arrêtés préfectoraux pour limiter les usages de l'eau. ( interdiction de laver les voitures, d'arroser les jardins d'agrément etc.)

L'eau du Verdon

C'est pour lutter contre ces sécheresses estivales que l’État a donné à la société du canal de provence (sous forme d'une concession) la mission de transporter l'eau du verdon dans les départements du var et des Bouches de Rhône). Ce qui a mis fin au coupures d'eau estivales.

Cette eau providentielle ( mais payante) a permit un développement de l'agriculture et de l'horticulture mais aussi

un développement rapide de l'industrie du bâtiment.

la population varoise dépasse aujourd’hui le million d'habitants.

Hyères qui hébergeait moins de 10 000 âmes dans les années 1800, voit sa population dépasser les 50 000 en 2011. Qui dit augmentation de la population dit également augmentation des besoins en eau potable et augmentation des pollutions.

L'eau du canal Jean Natte

Le canal Jean Natte, ou canal des arrosants ou Béal, est destiné aujourd'hui à l'irrigation agricole. (il a été construit, à la fin du moyen-age, pour amener de l'énergie hydraulique pour faire tourner les moulins à farine de la ville.)

C'est une prise d'eau du Gapeau au niveau de la Castille à La Crau qui serpente la plaine Hyéroise et se termine dans le lac artificiel du jardin Olbus Riquier, le trop plein se déverse dans le Roubaud.

C'est une prise d'eau du Gapeau au niveau de la Castille à La Crau qui serpente la plaine Hyéroise et se termine dans le lac artificiel du jardin Olbus Riquier, le trop plein se déverse dans le Roubaud.

Ecoulement dans le Roubaud du déversoir du lac olbius Riquier

L'eau de la nappe phréatique

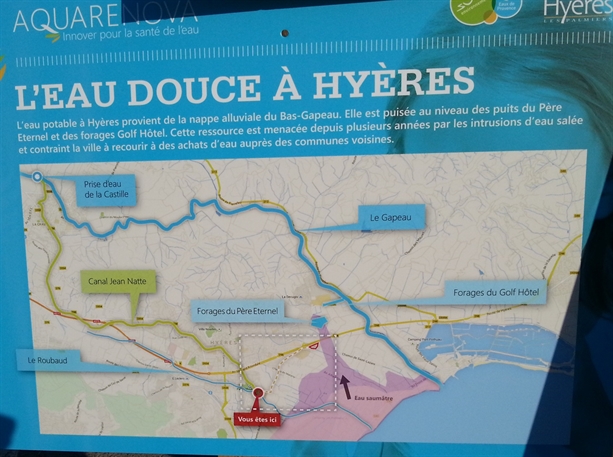

Les ressources en eau potable de la ville d'Hyères proviennent, des forages dans la nappe phréatique du bas Gapeau qui s'étend sous toute la ville.

Cette nappe est alimentée par les eaux d'infiltrations du gapeau à l'Est et par les eaux de ruissellement venant du nord et de l'ouest. Cette nappe circule dans le sous sol de la ville en direction de la mer. On trouve la présence de l'eau très prés de la surface du sol.

On peut le constater au cours des travaux de terrassement en centre ville. L'eau est présente à 2,5 mètres environ, et cela même en période sèche estivale!

D'ailleurs ; pratiquement tous les immeubles, qui ont des caves ou des parkings creusés en sous sol, sont équipés de pompes qui refoulent le trop plein d'eau d'un puisard en surface. Lors de pluies abondantes les pompiers sont débordés d'appels pour caves et garages inondés.

La sagesse voudrait qu'il soit interdit de creuser des sous-sols dans la plaine du gapeau. Les constructeurs monteraient des immeubles moins hauts et refuserait d'acheter des terrains plus chers que ce qu'ils valent par rapport à la densité constructible. Et tout le monde y gagnerait et surtout nos descendants qui hériterons d'une ville plus rationnelle et avec moins de problèmes d'inondations de cave et de parkings. Les garages inondés sont désertés au profit de la rue. De ce fait, les rues sont encore plus encombrées de véhicules et il est de plus en plus difficile de circuler et de stationner en ville.

Cette nappe est alimentée par les eaux d'infiltrations du gapeau à l'Est et par les eaux de ruissellement venant du nord et de l'ouest. Cette nappe circule dans le sous sol de la ville en direction de la mer. On trouve la présence de l'eau très prés de la surface du sol.

On peut le constater au cours des travaux de terrassement en centre ville. L'eau est présente à 2,5 mètres environ, et cela même en période sèche estivale!

D'ailleurs ; pratiquement tous les immeubles, qui ont des caves ou des parkings creusés en sous sol, sont équipés de pompes qui refoulent le trop plein d'eau d'un puisard en surface. Lors de pluies abondantes les pompiers sont débordés d'appels pour caves et garages inondés.

La sagesse voudrait qu'il soit interdit de creuser des sous-sols dans la plaine du gapeau. Les constructeurs monteraient des immeubles moins hauts et refuserait d'acheter des terrains plus chers que ce qu'ils valent par rapport à la densité constructible. Et tout le monde y gagnerait et surtout nos descendants qui hériterons d'une ville plus rationnelle et avec moins de problèmes d'inondations de cave et de parkings. Les garages inondés sont désertés au profit de la rue. De ce fait, les rues sont encore plus encombrées de véhicules et il est de plus en plus difficile de circuler et de stationner en ville.

L'eau saumâtre

Mais si on trouve de l'eau dans le sous-sol du centre ville à environ 2 mètres de profondeur, même en été, cela ne signifie pas que la ressource en eau potable soit inépuisable ..... en effet, lorsque les apports d'eaux douces diminuent, du fait de la sécheresse estivale,et que la consommation augmente, il y a des remontées d'eau de mer. ( voir la carte en bas de page)

Ce phénomène connu depuis toujours par les paysans Hyérois qui avaient constaté que l'eau des puits devenait saumâtre en été et en automne ; il fallait attendre les pluies pour refouler l'intrusion de l'eau salée. Ce qui ne manquait pas d'arriver, plus ou moins vite, chaque année. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui.

Déjà en 1966 la direction départementale de l'agriculture avait commandé une étude des remontées d'eau salée dans le bassin hyèrois.

Ces rapports ( BRGM 66 // BRGM 68 SGL 055 PRC ) ont mis en évidence que la remonté salée suivait une direction particulière liée aux pompages de l'aérodrome ( pour garder les pistes hors d'eau), et du golf hôtel (pour alimenter la ville en eau potable).

Ce phénomène connu depuis toujours par les paysans Hyérois qui avaient constaté que l'eau des puits devenait saumâtre en été et en automne ; il fallait attendre les pluies pour refouler l'intrusion de l'eau salée. Ce qui ne manquait pas d'arriver, plus ou moins vite, chaque année. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui.

Déjà en 1966 la direction départementale de l'agriculture avait commandé une étude des remontées d'eau salée dans le bassin hyèrois.

Ces rapports ( BRGM 66 // BRGM 68 SGL 055 PRC ) ont mis en évidence que la remonté salée suivait une direction particulière liée aux pompages de l'aérodrome ( pour garder les pistes hors d'eau), et du golf hôtel (pour alimenter la ville en eau potable).

Deux tentatives de lutte contre l'intrusion d'eau de mer dans la nappe phréatique:

Le barrage anti-sel sur l'embouchure du Gapeau ( solution Véolia/BRGM)

Le principe est qu'en période de sécheresse le niveau du Gapeau baisse ce qui diminue la pression d'infiltration dans la nappe et favorise la remontée d'eau de mer en amont. La pose d'un barrage à hauteur variable près de l'embouchure va avoir un double effet : empêcher la remontée d'eau de mer et augmenter la pression d'infiltration dans la nappe par élévation du niveau de l'eau en amont.

Il semble que cette technique ne donne pas les résultats espérés puisque un nouveau chantier a été lancé en 2015 par la SEERC.

Il semble que cette technique ne donne pas les résultats espérés puisque un nouveau chantier a été lancé en 2015 par la SEERC.

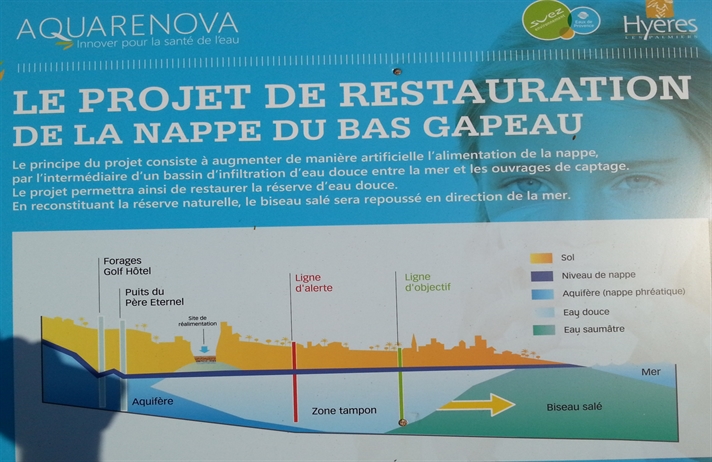

Réalimentation de la nappe par infiltration de l'eau du Roubaud.

C'est une partie du projet Aqua Renova qui consiste à infiltrer dans la nappe phréatique de l'eau prélevée dans le Roubaud, entre le gymnase des Rougières et le Tennis Club Hyerois. La préfecture a autorisé ce pompage de novembre à avril ( voir page 6 du document) . Autrement dit, en période sèche ( juin à septembre) il faudra toujours acheter de l'eau !

Dommage que sur cette coupe la position des pistes de l'aéroport n'est pas représentée. On comprendrait mieux que la marge soit faible pour éviter de les inonder! Il me semble que ce projet pourrait servir de thème pour un nouvel épisode des "shadocks".....

Ne riez pas car avec nos impôts ....

Dommage que sur cette coupe la position des pistes de l'aéroport n'est pas représentée. On comprendrait mieux que la marge soit faible pour éviter de les inonder! Il me semble que ce projet pourrait servir de thème pour un nouvel épisode des "shadocks".....

Ne riez pas car avec nos impôts ....

Ces tentatives de retrouver une autonomie en alimentation d'eau potable sont vouées à l'échec pour les raisons suivantes :

- La nappe phréatique n'est pas extensible, il n'est donc pas possible d'augmenter sa capacité sous peine de débordement dans la zone de l'aéroport.

- Le déficit estival de la nappe est lié aux conditions climatiques auxquelles s'ajoute la surpopulation touristique. L'expérience passée montre que l'arrêt des prélèvements entraîne une remontée rapide de son niveau. Voir le détail de l'excellente étude de monsieur Augias sur son site : http://www.histoire-eau-hyeres.fr/195-2-eau_pluie_biseau-sale-pg.html

La nappe ne peux plus fournir d'avantage ! il est illusoire de croire pouvoir compenser ces besoins estivaux avec une réalimentation automnale par le canal jean Natte. A ce moment il n'y a plus la pléthore de touristes , le roubaud est à sec, les pluies vont arriver avec les risques de débordement sur la zone de l'aéroport. Voir les historiques du niveau de la nappe sur le site : bulletins hydrologiques Dreal Paca

On peut donc déduire de tout ceci que la ville a perdu son autonomie en eau potable.

L'expansion de la ville en nombre de logements entraîne une augmentation des besoins ainsi qu'une augmentation des déchets à traiter et une aggravation de la pollution de la nappe phréatique.

Il faut donc soit accepter une limitation de l'expansion de la ville, soit accepter de payer l'eau du Verdon ! ( tant qu'il en aura...) soit penser au dessalement de l'eau de mer.

Dans tous les cas il faut dire la vérité aux Hyerois, si la ville s'agrandie, la commune devra acheter de plus en plus d'eau à l'extérieur et elle sera de plus en plus chère.

Autre corollaire au problème de l'eau, celui de l'alimentation. L'expansion de la ville se fait au détriment des terres agricoles de la plaine fertile. Après avoir perdue son autonomie en eau potable la ville perd son autonomie alimentaire. La moindre pénurie de carburant sera fatale pour les approvisionnement des grandes surfaces . Les productions locales ne pourront pas suffire pour nourrir la population et de grands troubles pourront alors survenir. Avec cette frénésie de construction et d'expansion sur les terres fertiles, nous réservons un avenir bien triste à nos successeurs.

En résumé, le service public d’alimentation en eau potable

comprend 3 unités de distribution : Hyères-Continent − Île de Porquerolles − Île de Port-Cros. 1

Les Iles ont des particularités que je n'ai pas abordé.

Pour Hyères continent, l'eau a deux provenances la nappe du bas gapeau ( à l'aide de forages de 16 m de profondeur environ) et l'eau du Verdon achetée au syndicat intercommunal d’alimentation en eau des communes de la région est de Toulon et qui provient du Verdon (canal de Provence)

Les eaux achetées ont un débit de base minimal permanent pour éviter la stagnation dans les conduites. D'où un abonnement minimum obligatoire au syndicat. ( même si par hasard, le pompage aquarenova résoud la pénurie!) Ces eaux sont mélangées dans les réservoirs de stockage avec celles de la nappe et sont ensuite distribuées aux abonnés par le délégataire. .

On voit sur cette photo la représentation violette du biseau salé qui remonte à l'intérieur de la nappe en suivant un trajet aérodrome vers golf hôtel. Ce trajet peut s'expliquer par l'aspiration induite par les pompages de l’aérodrome qui veut garder ses pistes au sec et par les pompages du Golf- hôtel et du père éternel, toujours plus importants pour satisfaire la demande.

Ces eaux ne nécessitent pas de traitement particulier. Elles subissent uniquement une chloration à visée antiseptique et depuis peu une ozonisation afin diminuer les quantités de chlore. ( l'objectif étant de stopper la chloration qui est trop toxique)

Le traitement a lieu dans l'usine du père éternel pour les eaux venant de l'est. Et au Fenouillet pour celles venant de l'ouest. Ceci pouvant expliquer quelques différences de composition de l'eau des robinets se trouvant à proximité de ces 2 usines.

( C'est ce que m'ont indiqué les responsables de l'eau de la commune. La SEERC,société délégataire, restant muette à mes demandes répétées.)

Usine du père éternel vue Ouest

On remarque la construction d'un vaste ensemble immobilier sur le terrain à l'ouest de l'usine des eaux!

Alain VITIELLO juin 2015

1http://leflamantose.net/wp-content/uploads/2015/04/Le-passage-de-la-d%C3%A9l%C3%A9gation-%C3%A0-Veolia-%C3%A0-celle-de-la-SEERC.pdf , page 5

- La nappe phréatique n'est pas extensible, il n'est donc pas possible d'augmenter sa capacité sous peine de débordement dans la zone de l'aéroport.

- Le déficit estival de la nappe est lié aux conditions climatiques auxquelles s'ajoute la surpopulation touristique. L'expérience passée montre que l'arrêt des prélèvements entraîne une remontée rapide de son niveau. Voir le détail de l'excellente étude de monsieur Augias sur son site : http://www.histoire-eau-hyeres.fr/195-2-eau_pluie_biseau-sale-pg.html

La nappe ne peux plus fournir d'avantage ! il est illusoire de croire pouvoir compenser ces besoins estivaux avec une réalimentation automnale par le canal jean Natte. A ce moment il n'y a plus la pléthore de touristes , le roubaud est à sec, les pluies vont arriver avec les risques de débordement sur la zone de l'aéroport. Voir les historiques du niveau de la nappe sur le site : bulletins hydrologiques Dreal Paca

On peut donc déduire de tout ceci que la ville a perdu son autonomie en eau potable.

L'expansion de la ville en nombre de logements entraîne une augmentation des besoins ainsi qu'une augmentation des déchets à traiter et une aggravation de la pollution de la nappe phréatique.

Il faut donc soit accepter une limitation de l'expansion de la ville, soit accepter de payer l'eau du Verdon ! ( tant qu'il en aura...) soit penser au dessalement de l'eau de mer.

Dans tous les cas il faut dire la vérité aux Hyerois, si la ville s'agrandie, la commune devra acheter de plus en plus d'eau à l'extérieur et elle sera de plus en plus chère.

Autre corollaire au problème de l'eau, celui de l'alimentation. L'expansion de la ville se fait au détriment des terres agricoles de la plaine fertile. Après avoir perdue son autonomie en eau potable la ville perd son autonomie alimentaire. La moindre pénurie de carburant sera fatale pour les approvisionnement des grandes surfaces . Les productions locales ne pourront pas suffire pour nourrir la population et de grands troubles pourront alors survenir. Avec cette frénésie de construction et d'expansion sur les terres fertiles, nous réservons un avenir bien triste à nos successeurs.

En résumé, le service public d’alimentation en eau potable

comprend 3 unités de distribution : Hyères-Continent − Île de Porquerolles − Île de Port-Cros. 1

Les Iles ont des particularités que je n'ai pas abordé.

Pour Hyères continent, l'eau a deux provenances la nappe du bas gapeau ( à l'aide de forages de 16 m de profondeur environ) et l'eau du Verdon achetée au syndicat intercommunal d’alimentation en eau des communes de la région est de Toulon et qui provient du Verdon (canal de Provence)

Les eaux achetées ont un débit de base minimal permanent pour éviter la stagnation dans les conduites. D'où un abonnement minimum obligatoire au syndicat. ( même si par hasard, le pompage aquarenova résoud la pénurie!) Ces eaux sont mélangées dans les réservoirs de stockage avec celles de la nappe et sont ensuite distribuées aux abonnés par le délégataire. .

On voit sur cette photo la représentation violette du biseau salé qui remonte à l'intérieur de la nappe en suivant un trajet aérodrome vers golf hôtel. Ce trajet peut s'expliquer par l'aspiration induite par les pompages de l’aérodrome qui veut garder ses pistes au sec et par les pompages du Golf- hôtel et du père éternel, toujours plus importants pour satisfaire la demande.

Ces eaux ne nécessitent pas de traitement particulier. Elles subissent uniquement une chloration à visée antiseptique et depuis peu une ozonisation afin diminuer les quantités de chlore. ( l'objectif étant de stopper la chloration qui est trop toxique)

Le traitement a lieu dans l'usine du père éternel pour les eaux venant de l'est. Et au Fenouillet pour celles venant de l'ouest. Ceci pouvant expliquer quelques différences de composition de l'eau des robinets se trouvant à proximité de ces 2 usines.

( C'est ce que m'ont indiqué les responsables de l'eau de la commune. La SEERC,société délégataire, restant muette à mes demandes répétées.)

Usine du père éternel vue Ouest

On remarque la construction d'un vaste ensemble immobilier sur le terrain à l'ouest de l'usine des eaux!

Alain VITIELLO juin 2015

1http://leflamantose.net/wp-content/uploads/2015/04/Le-passage-de-la-d%C3%A9l%C3%A9gation-%C3%A0-Veolia-%C3%A0-celle-de-la-SEERC.pdf , page 5